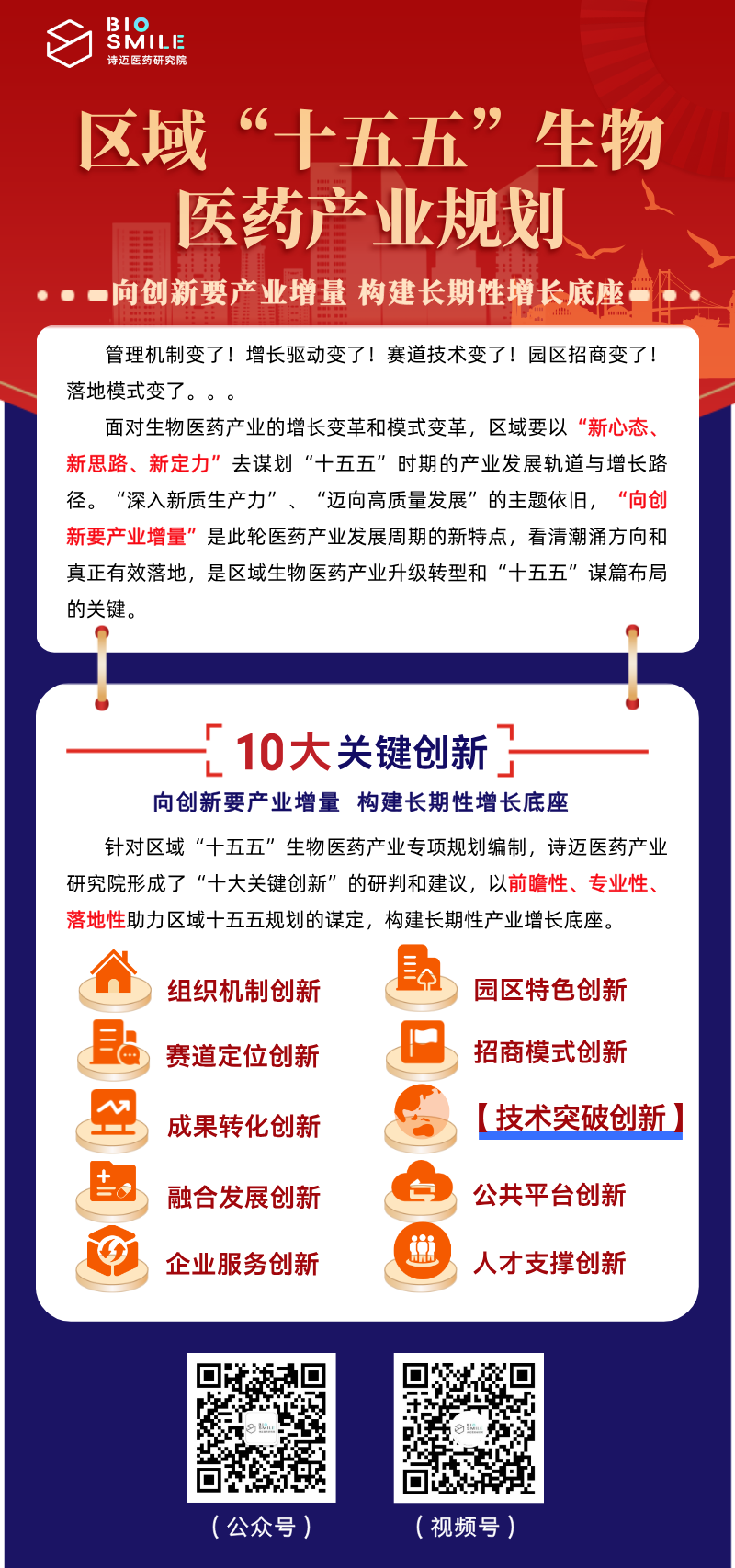

技术突破创新(药品):重点在于攻克“卡脖子”技术构建产业链自主可控,并抢占核心技术变迁突破迸发的未来价值,构建关键技术供给体系的长期投入和统筹协同机制

在国产替代和产业链安全可控,以及科技创新与产业创新深度融合的大背景下,“卡脖子技术补短”和“未来产业技术抢先”是“十五五”期间技术突破创新的两条主线。一条是如何加快突破医药产业卡脖子技术,避免技术和产业链被锁定在中低端,增强产业链供应链韧性和安全水平依然是延续的重点。另一条主线重点在于如何抢占合成生物、类脑智能、核酸药物等未来产业引领性、原创性、颠覆性技术的赛点价值,在技术“应用转化”上下功夫。

无论是补短还是抢先,提高技术源头供给能力是关键,主要还是在于重视度、协同度、资金支持力度的问题。一方面,原创性、引领性、颠覆性技术不足。推动颠覆性技术发展的基础研究不足、领军人才稀缺等问题,同时尚未建立颠覆性技术发展研究的常态化机制,过于强调技术本身如何颠覆,忽视技术物化、市场转化及应用实践的过程研究。另一方面,关键共性技术供给体系仍未形成高效的统筹协同机制,导致有效供给不高;各方对关键共性技术研发和转化缺少长期投资意愿,导致关键共性技术项目获得资金不足。“十四五”期间部署的国家实验室、省实验室、技术创新中心、制造业创新中心、全国重点实验室等“国之重器”会在下一个五年进一步释放技术支撑,致胜的关键在于能够畅通两大技术供给机制:一是建立产业基础技术靶向问题长期投入机制(资金问题);二是完善基础研究、应用基础研究和产业技术协同攻关机制(协同问题)。

01.化学药:聚焦于药物筛选技术、高端制剂技术、绿色合成工艺突破

按药品注册分类,化学药包括创新药、改良型新药、仿制药,其面临的关键技术攻关重点各不相同。

创新药方面,创新药的含金量最高,核心技术在于新实体结构分子的发现,对先导化合物发现、药效药代评估的技术实力要求高,除传统的高通量筛选(HTS)外,基于结构的药物发现(SBDD)、片段药物发现(FBDD)、DNA编码化合物库(DEL)和蛋白降解靶向联合体(PROTAC)等技术有望在“十五五”期间获得快速发展,需要AI+新药发现、临床前研究平台参与其中发挥研发技术优势与成本优势。

改良型新药方面,改良型新药的技术核心在于制剂工艺改良与新适应症开发,制剂改良是最大的机会领域。未来五年重点关注脂质体、纳米粒等新型注射剂、经皮和黏膜给药制剂、缓控释口服固体制剂及儿童剂型;技术壁垒的突破需要高端制剂工艺平台、新型药用辅料平台的支撑。

仿制药方面,进行抢优、抢先仿制,推动仿制药向更高质量、更高技术含量的方向转型的关键在于生物等效性评价(BE),以及低成本的原料药供应能力。未来将通过新型生物标志物和药代动力学模拟技术提升生物等效性评估精准度,纳米技术、固体分散体和微囊化技术则可提高药物生物利用度和稳定性;数字化和人工智能技术将在优化研发流程和提升工艺控制方面发挥重要作用。

不论是创新药、改良型新药,还是仿制药,研发和生产都离不开原料药和中间体的支持。化学药原料药和中间体的技术瓶颈主要在催化技术和反应路径上。不对称催化领域在反应效率和选择性方面仍有显著不足,特别是立体化学控制的精准调控仍待解决。化合物结晶技术中,晶体诱导动态动力学拆分(CIDR)和晶体诱导的不对称转化(CIAT)等手性合成方法为不对称催化提供了新思路,但仍需探索如何通过晶体作用提高催化选择性和反应效率。原料药绿色合成工艺平台是原料药技术攻克的关键。

02.生物制药:聚焦于产业链上游的关键试剂耗材和生产设备供应突破

生物药包括抗体药、重组蛋白、疫苗、血液制品、细胞治疗、基因治疗六大类,其产品的开发需要经过项目立项、新药发现、临床前研究、临床试验、注册申报、生产上市六个阶段。

生物制药的“卡脖子”技术主要集中在产业链上游的关键试剂耗材和生产设备,集中反映于高端国产培养基、层析填料、滤膜和膜包、一次性反应器和不锈钢生物反应器等的供应短板与进口依赖属性强。无血清培养基面临化学成分明确配方优化和蛋白质水解物一致性控制的挑战。在“十五五”期间,随着配方优化技术的进步,无血清培养基将从基础配方向智能优化配方升级,并实现部分关键原料的国产替代。层析填料作为生物制药中的关键分离技术,亟需开发高通量、高选择性的新型材料,以满足复杂分离需求。未来,层析填料技术可能会从简单的官能团修饰向多功能、智能响应型配基修饰技术升级。膜材料技术面临高性能复合材料和功能化膜材料的制备难题,预计在“十五五”期间,将从传统材料向新型功能化材料演进,以提升膜的分离效率和使用寿命。一次性反应器技术需要突破大规模(2000L-5000L)生产的瓶颈,以及高性能薄膜材料的研发。未来,随着技术进步,一次性反应器将从小规模向大规模生产反应器发展,以满足日益增长的生产需求。此外,大规模不锈钢生物反应器在高效、稳定和自动化控制方面仍有待突破。

03.中药:聚焦于绿色种植、提取分离、智能化生产、质量管控的“标准化”突破

中药产品开发环节众多,包括第一产业种植、第二产业制造、第三产业流通和健康服务,产品涵盖中药饮片、配方颗粒、中成药、经典名方、院内制剂、中医药衍生品(日化品、保健食品)等。在中药传承创新主旋律发展要求下,中药材与中药质量管控更加严格,中药标准检测平台作用凸显;在现代中药的精细化发展下,提取纯化作为中药产品开发必经环节,先进的中药提取纯化平台是构建技术壁垒的关键;在健康需求的持续释放下,中药C端衍生品正在成为中药板块最强新动能,中药衍生品开发平台成为中药大企业布局打造的新重点;此外,随着中医药理论、人用经验、临床试验“三结合”的审评审批制度的改革,中药真实世界研究平台是临床试验环节的重要补充。

中药技术发展的核心聚焦就是“标准化”,尤其在标准化绿色种植、提取分离、智能化生产、产品质量管控等关键环节。在种植环节,中药材标准化绿色种植技术亟需在土壤管理、育种、施肥、虫害防治等环节实现突破,尤其是单倍体育种、滴灌与微喷技术、生物与物理病虫害防治以及远程管理技术的应用。在提取纯化环节,传统方法存在能耗大、效率低、杂质多等问题,超临界流体萃取、超声提取、微波提取、酶法等新技术能够有效提高提取率和纯度。在生产环节,智能化生产则通过装备、控制系统和管理软件的集成,推动中药制造流程的智能化,包括智能物流、传感技术和MES与ERP系统的融合。在产品质量管控方面,采用显微鉴别、薄层色谱、DNA分子鉴别等技术确保中药材真伪,同时结合指纹图谱与多成分测定确保疗效和质量。

04.关键共性技术领域:重点瞄准攻克生命科学仪器、中硼硅药用玻璃、药物递送系统

生命科学仪器:国内科学仪器成长空间大、增速快,但国产化率低;其自主可控、国产替代是十五五重点攻关领域,尤其是色谱类仪器、质谱类仪器、光学类仪器等。

中硼硅药用玻璃:中硼硅模制工艺已基本攻破,管制工艺仍处于“卡脖子”状态。中硼硅拉管技术壁垒在于高含硼量的玻璃融化制作过程中会出现气泡线、结瘤和外径稳定性的问题。

药物递送系统:制剂的核心就是选择合适的辅料和工艺以匹配不同原料的性质需求,高端药物制剂的研发常依赖于“黄金配角”—具有特殊功能性的新型辅料;新型口服缓释及控释系统、靶向给药系统、无损伤给药系统、经皮给药系统,以及生物芯片和基因治疗系统的研究是重点。新型辅料的突破推动着药物制剂由过去的简单成型向精准化、智能化的药物递送系统转变。

— END —