技术突破创新(类脑智能产业):重点在于攻克“卡脖子”技术构建产业链自主可控,并抢占核心技术变迁突破迸发的未来价值,构建关键技术供给体系的长期投入和统筹协同机制

在国产替代和产业链安全可控,以及科技创新与产业创新深度融合的大背景下,“卡脖子技术补短”和“未来产业技术抢先”是“十五五”期间技术突破创新的两条主线。一条是如何加快突破医药产业卡脖子技术,避免技术和产业链被锁定在中低端,增强产业链供应链韧性和安全水平依然是延续的重点。另一条主线重点在于如何抢占合成生物、类脑智能等未来产业引领性、原创性、颠覆性技术的赛点价值,在技术“应用转化”上下功夫。

无论是补短还是抢先,提高技术源头供给能力是关键,主要还是在于重视度、协同度、资金支持力度的问题。一方面,原创性、引领性、颠覆性技术不足。推动颠覆性技术发展的基础研究不足、领军人才稀缺等问题,同时尚未建立颠覆性技术发展研究的常态化机制,过于强调技术本身如何颠覆,忽视技术物化、市场转化及应用实践的过程研究。另一方面,关键共性技术供给体系仍未形成高效的统筹协同机制,导致有效供给不高;各方对关键共性技术研发和转化缺少长期投资意愿,导致关键共性技术项目获得资金不足。“十四五”期间部署的国家实验室、省实验室、技术创新中心、制造业创新中心、全国重点实验室等“国之重器”会在下一个五年进一步释放技术支撑,致胜的关键在于能够畅通两大技术供给机制:一是建立产业基础技术靶向问题长期投入机制(资金问题);二是完善基础研究、应用基础研究和产业技术协同攻关机制(协同问题)。

技术突破创新——类脑智能产业

随着脑神经科学、脑认知科学不断发展,受脑工作机制启发影响,以认知仿生驱动的类脑智能,因其在高效率、低能耗方面的显著优势,逐步成为人工智能领域研究“新宠”。

一.战略布局:顶层设计不断完善,对基础理论研究和技术创新突破的支持力度持续加大,各地“乘势而上”开展产业布局

类脑智能是我国科技创新规划的重点方向之一。顶层政策支撑逐步完善,***、***高度重视类脑智能产业发展。2024年1月,工业和信息化部等七部门联合印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》,提出“加速类脑智能、大模型等深度赋能,加速培育智能产业”“加快实施重大技术装备攻关工程,突破人形机器人等高端装备产品”。国家“十四五”规划纲要提出,在类脑智能、未来网络等前沿科技和产业变革领域,前瞻谋划一批未来产业。***印发《新一代人工智能发展规划》中明确产业发展三步走战略,要求到2030年,在类脑智能等领域取得重大突破,占据人工智能科技制高点。

技术创新项目支持力度增加,2018年起,科技部启动了科技创新2030—“新一代人工智能”重大项目,2018—2020年共投入支持资金超过14亿元;2021年,科技部启动了科技创新2030—“脑科学和类脑研究”重大项目,在类脑研究领域,支持类脑计算、脑机智能技术等10余个研究方向,首年拨款经费超过30亿;根据《2021—2035年科学基金中长期发展规划》要求,国家自然科学基金委员会设立“可信人工智能理论、模型与系统”重点项目群,对包含类脑智能在内相关理论研究项目进行重点资助。这表明,我国正在加快类脑智能产业领域布局。

各地区产业部署加快,北京、上海、深圳、杭州、济南等城市相继出台政策,将类脑智能作为未来产业重点发展方向之一,开展类脑算法基础理论研究与前沿技术开发,推进脑解析与脑模拟重大科技基础设施建设,抢占脑科学领域发展制高点;与此同时,为推进基础研究和成果转化,各地纷纷筹建类脑智能重大基础平台,北京旷视图像感知、上海依图视觉计算等均获评国家新一代人工智能开放创新平台,支撑新兴产业发展。

二、发展优势:类脑智能在通用认知能力和自主学习能力更具优势,其产业应用领域将比冯·诺依曼架构下的人工智能更为广泛

类脑智能基于脑信息处理机制,推动人工智能与脑神经科学结合,其应用重点为人类比计算机更具优势的信息处理任务,如多模态感知信息(视觉、听觉、触觉等)处理、语言理解、知识推理、类人机器人与人机协同等。在大数据领域,类脑智能可大幅提升非结构化数据(图像视频、语音、自然语言等)的分析与理解能力,广泛用于机器环境感知、交互、自主决策、控制等。相比之下,基于现代计算机运行机制发展而来的深度学习途径,受制于计算理论基础和系统设计原理,虽然具较高的计算准确率,但仍局限于特定领域,依赖大量标记样本和离线学习方式,新环境迁移和自适应能力较差,难以实现“举一反三、融会贯通”的通用智能。

三、产业全景:分为基础理论层—硬件层—软件层—产品层—应用层;类脑智能计算、神经芯片硬件、脑机接口是未来重要的技术热点;目前上市成熟产品较少、消费端尚不成熟

01.产业链分析。类脑智能产业链包括五个层次。①基础理论层,基于脑感知认知与神经计算,借鉴大脑不同层次机构与功能,发展类脑信息处理机制、感知智能、认知智能等类脑智能理论。②硬件层,主要包括实现类脑功能的神经形态芯片,依据材料、器件、电路不同,分为数字芯片、数模混合芯片、新材料芯片。③软件层,主要包括各类核心算法、模型和系统架构,如神经元模型、训练算法、仿真框架、数据集等。④产品层,主要包括人机交互产品、整机产品,其中交互产品包含脑机接口、智能假肢等,整机产品包含类脑机器人、类脑计算机等。⑤应用层,在工业制造、交通、医疗健康、教育培训、国家安全等重点领域打造应用场景。

02.技术热点。国内类脑智能产业主要聚焦脑机接口、类脑计算核心领域,开展类脑芯片设计、类脑算法、脑机接口技术等关键技术的研究与开发,以及脉冲神经网络芯片、忆阻器、忆容器和忆感器等类脑芯片的设计和开发,推动类脑芯片与系统、类脑计算机、核心算法等类脑软硬件的研发和产业化应用。从更为细分的研究领域来看,根据IncoPot全球专利信息数据库发布数据,分析中国类脑智能领域专利技术分布,技术开发重点集中在神经芯片功能优化、垂直行业功能机器人开发、人机交互等方面,包括深度神经网络算法的开发与应用、手术机器人仿生结构改进、机器人运动规划改进、语音及文本处理、人工神经突触器件及新材料开发、家用机器人开发、康复机器人开发、用强化学习处理各类任务、用卷积神经网络识别和处理图像、新型脑机开发10个领域。根据Web of Science数据库发布中国类脑智能领域论文,科学研究领域热点主要集中在硬件开发、算法构建和人机交互领域,包括机器人设计与优化控制、借鉴大脑认知计算机制开发深度学习算法/模型、神经形态芯片/忆阻器开发、脑机接口开发与功能改进、神经网络/新型神经模型构建5个领域。

03.产品应用。我国类脑智能产业起步较晚,产品处于研发及优化的雏形阶段,消费端市场仍不成熟。神经形态芯片领域,寒武纪科技公司在2016年注册成立时即推出“寒武纪1A”处理器,成为世界首款终端人工神经网络处理器,在性能和功耗上明显优于当时的其他计算硬件,在计算机视觉、语音识别、自然语言处理等机器学习任务上能实现性能最优化。2019年,清华大学类脑计算研究中心与北京灵汐科技有限公司合作,共同发布类脑计算芯片“天机芯”。该芯片是面向人工通用智能的世界首款异构融合类脑计算芯片,是我国类脑计算及神经形态芯片领域产品研发的标志性阶段成果。脑机接口领域,相关产品在残疾人康复、老年人护理等医疗领域具有显著优势,是我国近年发展相对较快的类脑智能子领域。浙江大学的侵入式脑机接口技术和上海交通大学念通智能公司在行业内取得领先,上海念通智能公司脑电帽从大脑表皮采集和保存用户的脑电波信号,目前已进入临床试验阶段。除此之外,博睿康科技、宁矩科技公司等部分研发脑机接口底层技术初创企业逐步加入类脑智能产业竞争赛道。类脑机器人领域,大部分产品仍处于研发阶段,上市产品较少。西安臻泰智能公司开发的脑控下肢康复机器人较为领先,该产品基于稳态视觉诱发电位、运动想象、注意力、精神状态监测等技术,允许患者通过意念控制机器人,强化神经中枢刺激反馈进行神经康复。

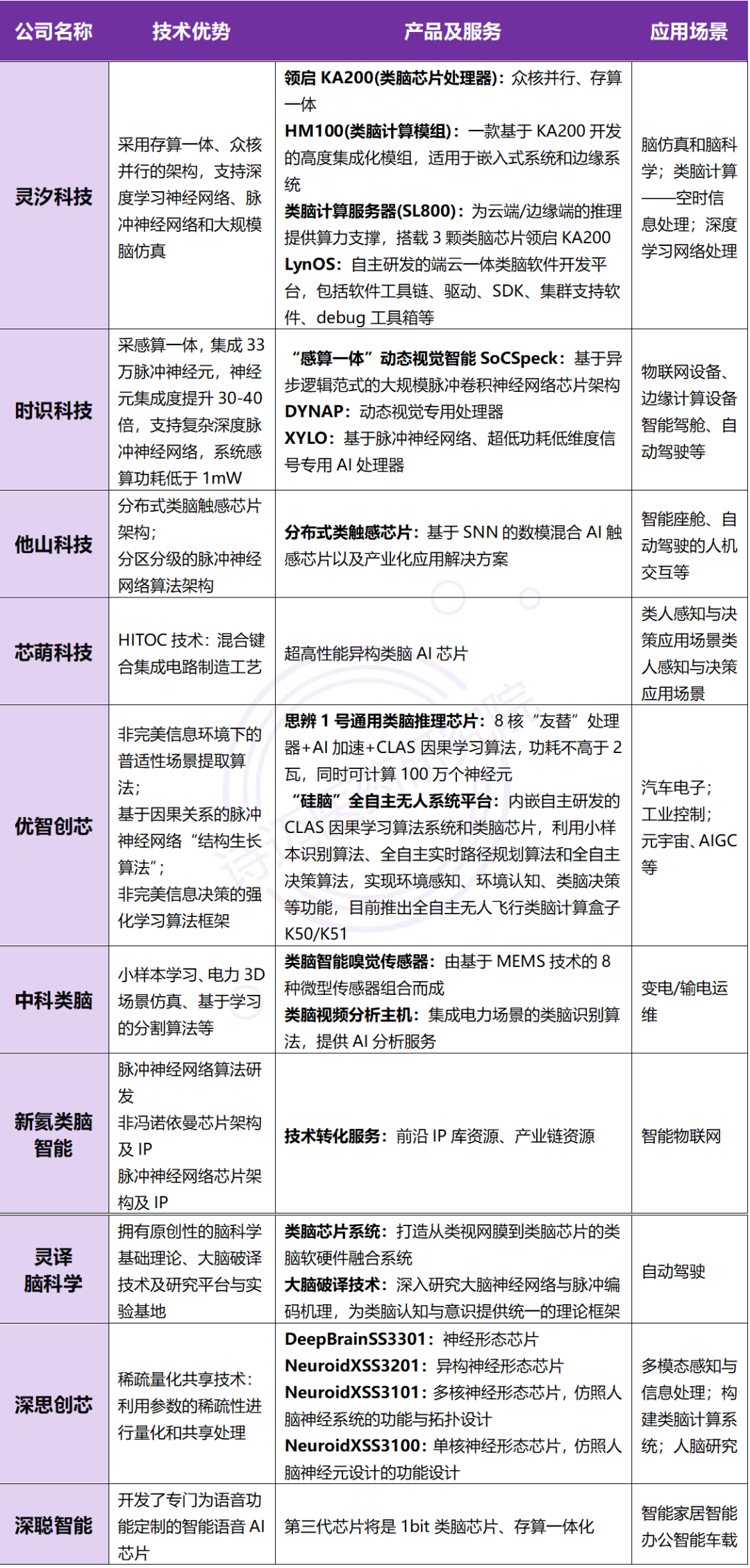

表:国内部分神经形态芯片厂商

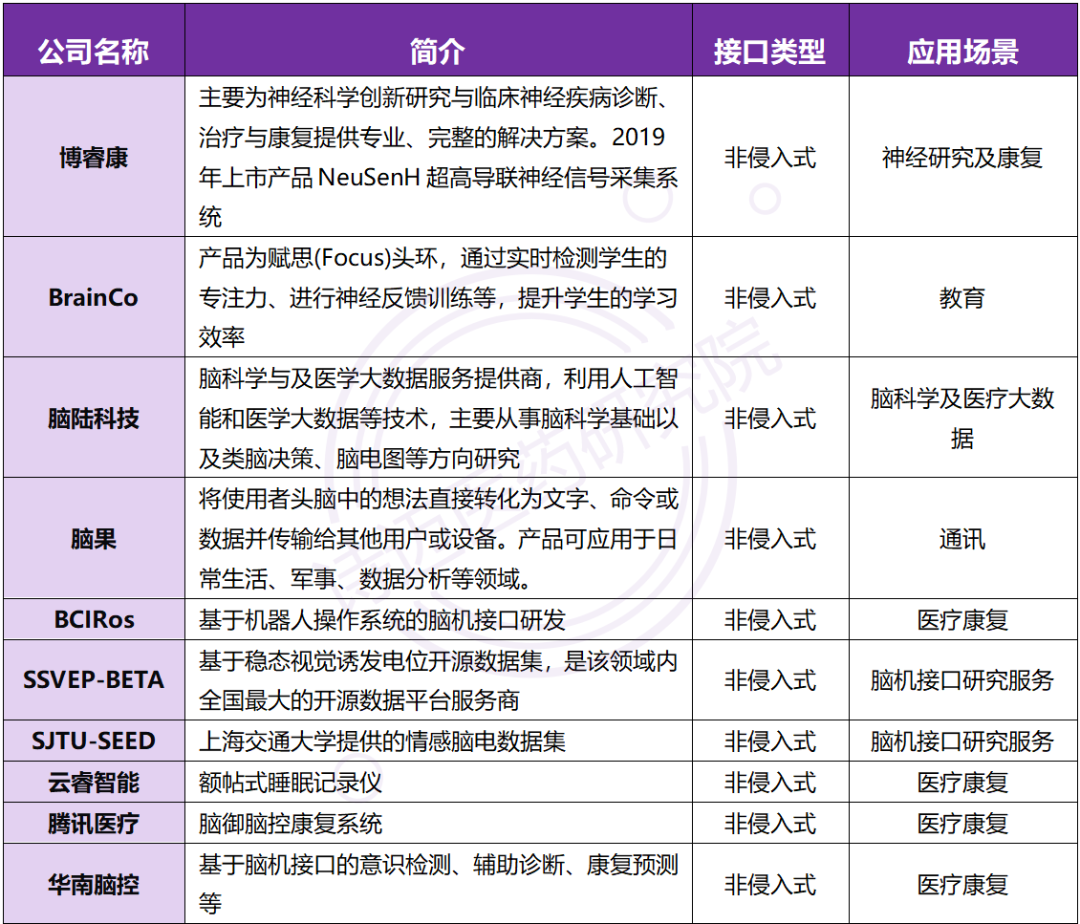

表:国内部分脑机接口厂商

四、未来展望:“产学研”多方协同合作,构建“源头创新-成果转化-产品开发”的未来产业培育链,打造N多“类脑智能+”应用场景,加速研究成果从实验室走向市场

01.产学研是*实基础理论、破解技术壁垒的核心手段。类脑智能涉及多学科融合,以产品开发、场景应用为导向,汇集计算机科学、认知科学、神经科学、遗传科学、生物学、社会学等领域的顶尖专家,共同开展前沿课题研究,促进知识和技术的跨界交流与融合。积极构建开放共享的数据平台和实验设施,支持不同学科背景的研究人员协同工作,加速科研成果的产出和转化;加强与高校、科研机构和企业的合作,通过设立联合实验室、技术转移中心等形式,促进理论研究与实际应用的紧密结合,加快技术成果的市场化进程,为类脑计算技术的突破和应用提供强有力的支持。

02.通过打造更多应用场景,推动“类脑+”产业融合,助力市场拓展。类脑智能具有高度交叉融合特性,产业发展离不开融合场景的落地应用。“类脑+医疗健康”领域,类脑技术正在改变疾病的诊断和治疗方式,应用于个性化诊疗、智能辅助诊断、药物研发与基因编辑、康复与护理等方面,已形成以运动功能恢复和增强、视觉感官功能恢复和增强、听觉感官功能恢复和增强、癫痫帕金森等***变疾病诊治、认知障碍和衰退等神经疾病退行性病变诊治、情绪检测和抑郁治疗、睡眠障碍识别和干预、止痛、麻醉给药、成瘾检测干预等为主的典型医疗场景。“类脑+智能计算”领域,通过模拟生物脑的计算和学习机制,将类脑智能技术应用于计算系统,提升计算系统的性能和能效,使其具有低功耗、高并行处理能力和强学习能力。“类脑+具身智能”领域,通过模拟生物脑的感知、认知和决策机制,使机器人和智能设备具备更强的自主性和交互能力,应用于智能机器人(医疗机器人)、虚拟现实与增强现实(类脑智能的虚拟现实系统)、智能穿戴设备(智能手表、健康监测设备)、智能假体、智能助手、外骨骼机器人等。“类脑+空地一体”领域,借助人工智能大模型,不断提高无人机与智能网联汽车的环境感知能力、路径规划能力、车辆协同能力和应急处理能力。

— END —